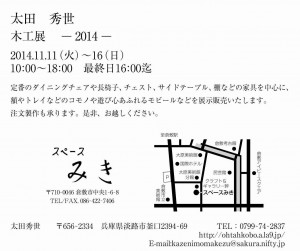

いよいよ来週の火曜日から、倉敷での展示会 『太田秀世 木工展-2014-』 が始まります。

現在、最後の追い込み準備中で、ブログの更新もイレギュラーになってしまいました。

倉敷での展示会は、おかげさまで今年で10回目を迎えます。

会場は、初めての個展からお世話になっているギャラリーで、ドライで面倒見のよいオーナーさんに支えられながら、これまで続けてくることができました。

これからも、長く回を重ねていきたいと思っています。

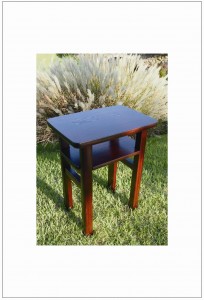

ご案内のDMの写真は、書き物机やサイドテーブルなどとしてお使い頂ける、拭漆仕上げの小さめの机です。

コンパクトですが、曲面の柔らかなシルエットが特徴です。是非会場でご覧になってください。

会期を通じて2人で在廊しておりますので、お気軽に脚をお運びください。

(詳細は、ホームページ『展示会案内』に掲載しておりますのでご参照ください。)

さて、準備でバタバタしていても、季節はしっかり進んでいきます。

工房の庭では秋の花々が咲き始めました。

「大文字草」は、花の形が、漢字の「大」の字に似ていることからその名が付いたそうです。人の形にも見えます。

毎年盛大に真っ黄色い花を咲かせてくれる「ツワブキ」。

” フキ” と同じように食べられるようですが、厳密には ” フキ” ではないそうです。

これは、「ホトトギス」 の花。

鳥の ”ホトトギス” の胸の模様に似ているためにこの名が付いたそうですが、私はどうしても、アニメの ”ドラゴンボール” に出て来た、なんとかいうエイリアン(?) を思い浮かべてしまいます…。

蕾がほころび始めた「リンドウ」。

きれいな花がこんな風にギュッと畳まれているのが不思議です。

おっと、これは花を開かせてはいけません。

ブロッコリーは花が咲く前に私たちのお腹に納めます。(Ku)